Le mot « banlieue » existait déjà au 19ème siècle mais cet article évoque autant les villages et anciens faubourgs (= hors du bourg) de Paris annexés par la capitale en 1860 que les véritables communes de la banlieue d’aujourd’hui. A propos de ces termes de faubourg et de banlieue, je conseille ce bel article d’Alain Faure qui raconte tout cela très bien.

Aujourd’hui, malgré toutes les tentatives de décloisonnement pour la création d’un Grand Paris, la capitale a toujours pour limite, autant physique que psychologique, le périphérique. La banlieue, c’est toujours et encore « après le périphérique », cette route fonctionnant comme la dernière enceinte de Paris. À ce propos, connaissez-vous l’excellente newsletter Enlarge Your Paris, sous-titrée justement « la newsletter qui vous fait oublier le périph' ». Je l’adore (et pas seulement parce qu’ils avaient parlé des Mystères de Paris !) !

L’enceinte précédent le Périph était celle de Thiers. Construite entre 1841 et 1844, elle fut détruite entre 1919 et 1929 (On peut en voir des photographies passionnantes d’un certain Charles Lansiaux sur le site des Archives de Paris). A la place, on traça les boulevards extérieurs et on bâtit autour de nombreux immeubles à loyer modéré qui ont souvent du charme. On s’éloigne franchement de mon corpus mais je conseille à ce propos cette étude de l’APUR (je les adore aussi à l’APUR !).

Auparavant encore, comme les assidus de ce site le savent par coeur désormais, la ville était circonscrite par le Mur des Fermiers Généraux, depuis 1784. Celui-ci fut détruit en 1860, ce qui permit d’annexer, partiellement ou totalement, les 24 communes directement alentour. Donc pendant 20 ans, de 1841 à 1860, pour quelqu’un qui sortait de Paris, il y avait donc un double système de “portes” : celles des Fermiers Généraux puis celles de Thiers. On a du mal à concevoir cela aujourd’hui ! Et quant à l’octroi (l’impôt sur l’entrée des denrées alimentaires dans Paris), il dura jusqu’à la fin de la Seconde Guerre Mondiale !

En 1860, avec la destruction du Mur des Fermiers Généraux, la surface de Paris s’agrandit considérablement (doubla presque), le nombre d’arrondissements passa de 12 à 20, la population parisienne s’accrut de 1,1 millions d’habitants à 1,5 millions. Cet article concis et clair de Christiane Demeulenaere-Douyère dans Persée donne de nombreuses informations sur le sujet de l’annexion.

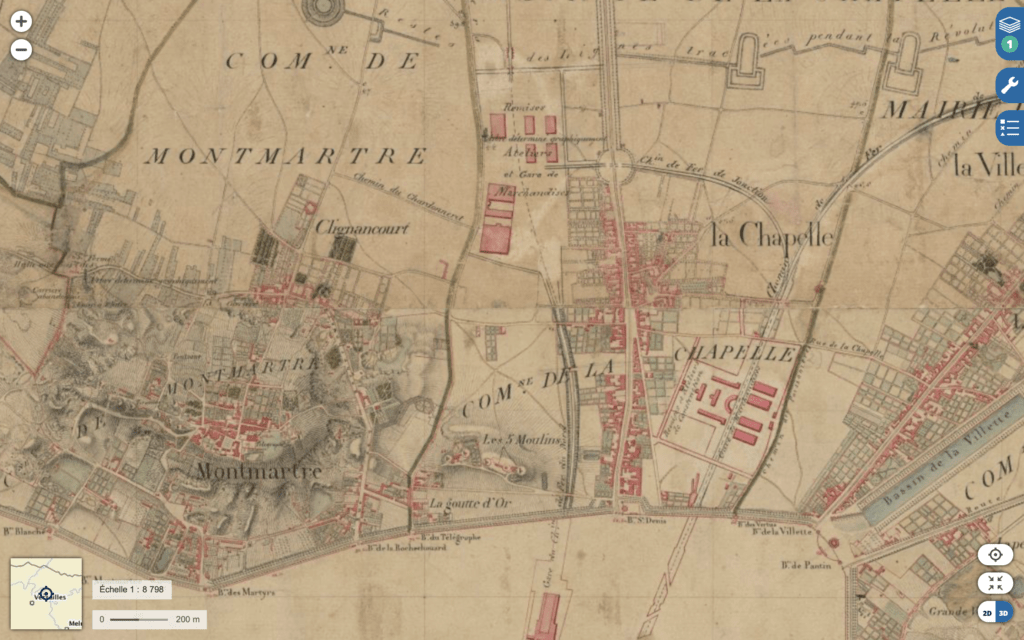

Mais revenons en arrière, du temps des Mystères de Paris (1842-1843). Malgré son titre, l’action du roman se passe plusieurs fois hors de Paris, à Bouqueval, à Asnières, au Kremlin-Bicêtre, à l’Ile-Adam (chapitre non adapté) et il n’est pas rare que les barrières d’octroi soient mentionnées, ainsi que les villages annexés vingt ans plus tard : Ainsi, on traverse les Batignolles, la Chapelle, une partie de Saint-Ouen, le village de Chaillot, de Belleville, etc., tous entourés de champs, de prés, de vignes, de cultures maraichères, de céréales.

Par exemple, au chapitre 8 du livre, Fleur de Marie, honteuse d’être vue au bras de Rodolphe quand il vient la chercher chez l’Ogresse, lui dit : “Allez tout seul… je vous suivrai jusqu’à la barrière. Une fois dans les champs, je reviendrai auprès de vous”. (Mais, comme on le voit dans l’épisode 3, Rodolphe la fait monter dans son fiacre dès le Marché aux fleurs). Autre exemple, quand Germain va chercher son argent pour aider Louise Morel, Eugène Sue écrit cette péripétie (non racontée dans la série) : “Le banquier, par un funeste hasard, était depuis deux jours à Belleville dans une maison de campagne, où il faisait faire des plantations.” La littérature de cette époque est décidément toujours très instructive !

Tout aussi instructif, on lit dans La Curée de Zola (1871) la montée en puissance d’Aristide Rougon qui, petit fonctionnaire à la Mairie de Paris mais ayant accès très en amont aux projets de destructions prévues par Haussmann, spécule sur les indemnités d’expropriation : Il fait rapidement fortune en achetant à bas prix maisons, jardins, petits immeubles des ex-villages autour de Paris (Charonne, Belleville, etc.) pour les revendre, au prix des expropriations, en lotissements entiers.

Ces villages avaient commencé à s’accroitre et s’urbaniser dès 1830 du fait de l’arrivée de nombreux provinciaux qui venaient chercher du travail dans des usines souvent installées aux abords de Paris. Paris se modernise aussi, appelant de la main d’oeuvre ouvrière pour construire ses nouveaux immeubles. Ainsi, par exemple, en Creuse aujourd’hui, chaque village a le souvenir des « maçons creusois » qui “montèrent” à Paris pour les grands travaux d’Haussmann ou pour ceux, déjà auparavant mais à une moindre échelle, de Rambuteau sous la Monarchie de Juillet. Il y eut enfin la mode des villégiatures, surtout sur le long des axes routiers, puis ferrés : les parisiens à la mode (artistes et écrivains donnèrent le la) se faisaient construire en banlieue de charmantes villas entourées de jardins, de bois et de lacs. Le Vésinet, Montmorency, Enghien, etc., témoignent encore, par leur architecture, de cet engouement pour le lotissement paysager, contrepoint à la révolution industrielle.

Les illustrateurs des Mystères de Paris réalisent plusieurs gravures de cette banlieue aux paysages bucoliques. Aujourd’hui, on a du mal à imaginer ces alentours immédiats en grenier de Paris ! Ces dessins sont souvent signés Daubigny (qui, outre d’être un grand peintre, constitua, selon Wikipedia, un phalanstère fouriériste avec notamment Hippolyte Lavoignat, le chef graveur de l’édition Gosselin dont on a déjà parlé). On a admiré dans l’article précédent son illustration de l’Ile des Ravageurs ; en voici en une autre, toujours dans l’édition Charles Gosselin de 1843 :

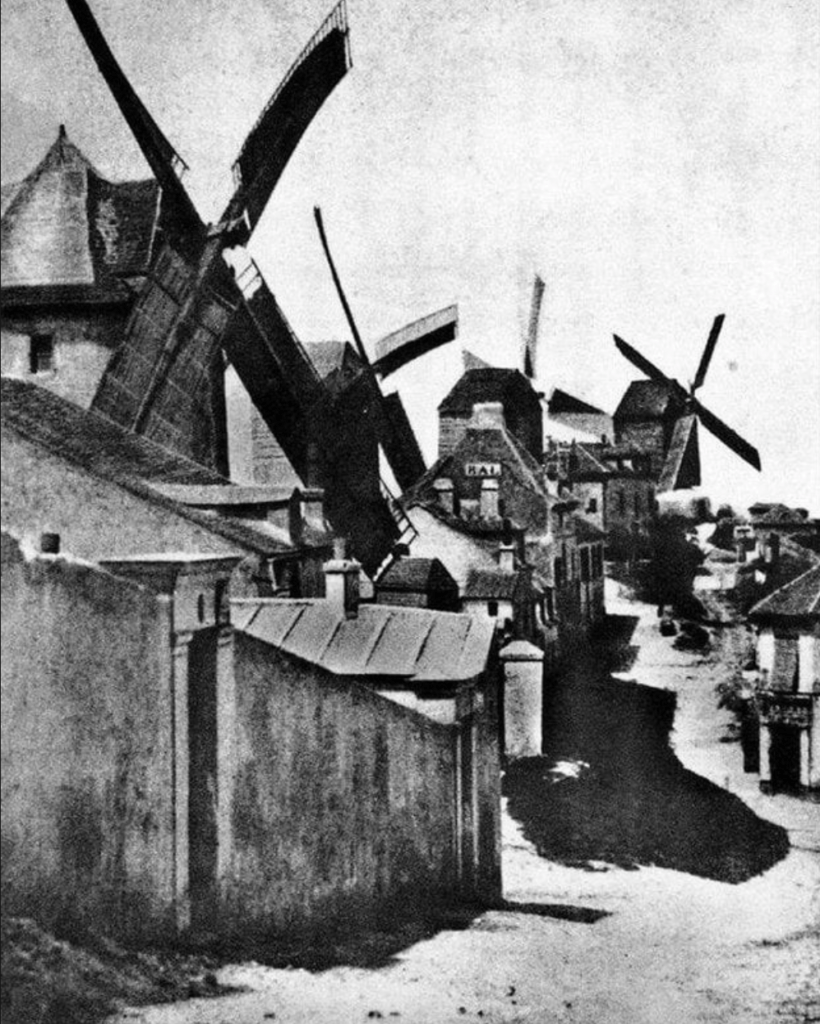

Toujours à propos de la banlieue de 1840, et puisqu’on voit ci-dessus des moulins, j’ajoute quelques mots sur Montmartre, mon quartier depuis 30 ans. Comme sur les autres buttes de Paris (Chaumont, Belleville, la Goutte d’Or, la Butte aux Cailles…), on y trouvait des dizaines de moulins à vent, les champs alentour cultivant des céréales. A Montmartre, les meuniers vendaient aussi leur vin, non taxé par l’octroi. D’où l’apparition de guinguettes lucratives, tandis que la minoterie remplaçait peu à peu les moulins. En 1842, Hippolyte Bayard (hop Wikipedia) photographie les moulins de la rue Norvins, c’est très beau.

Il reste à Paris quatre moulins, comme l’évoque synthétiquement cet article d’un site que je découvre.

De l’autre côté de la butte, sur le flanc nord de la commune de Montmartre, il y avait des vignes et des prés, puis jusqu’en 1930, une sorte de bidonville qu’on appelait “le maquis” de Montmartre. Voir le toujours pertinent site Nautes de Paris.

Revenons au roman d’Eugène Sue et à notre thématique sur la banlieue. Nous avons étudié précédemment ce qu’il en était de l’Ile des Ravageurs près du pont d’Asnières. Plus au nord encore, le village de Bouqueval héberge la ferme modèle inventée par Eugène Sue sur le modèle des socialistes utopistes, déjà évoqués aussi. L’écrivain connaissait bien ces lieux car le château de Bouqueval servait de résidence secondaire au père d’Eugène. Quant à sa soeur Victorine, avec laquelle Eugène s’entendait très bien, ainsi que son beau-frère, Marc Caillard, ils avaient une belle maison de villégiature à Saint-Brice-sous-forêt. De tous ces lieux attachés à la biographie d’Eugène Sue, il ne reste que le caveau du père (grand chirurgien de l’Empire) au cimetière de Bouqueval, « un petit bled après Sarcelles, dans le 9-5 » !

Quant au Kremlin-Bicêtre, au Sud de Paris, nous l’évoquons dans cet article plus au sud.

Crédits photographiques : La banlieue nord vers Bouqueval : dessin de Daubigny, gravé par Lavoignat – Les moulins de Montmartre en 1842, vus de la rue Norvins photographiés par Hippolyte Bayard (trouvés sur internet) – capture d’écran d’un extrait d’une carte d’état major trouvée sur Géoportail que l’IGN nous avait gentiment autorisés à utiliser pour notre série et que Matthieu Dubois a habillement mixée pour la série avec le Plan de Girard de 1840. Cette carte est datée de 1818-1824 mais reste un mystère pour moi car on y voit déjà des lignes de chemin de fer qui n’existaient pas à cette époque puisque la première ligne date de 1937. Je pense que ces voies ferrées ont été ajoutées plus tard. Voici le lien vers cette carte, pas facile à trouver : https://www.geoportail.gouv.fr/ « taper IGN-2019-2275 Carte Etat Major 1818-1824 » dans la barre de recherche. Hyper intéressant.