On reste toujours à proximité de la prison de la Force pour ce chapitre sur les bagnards et le bagne.

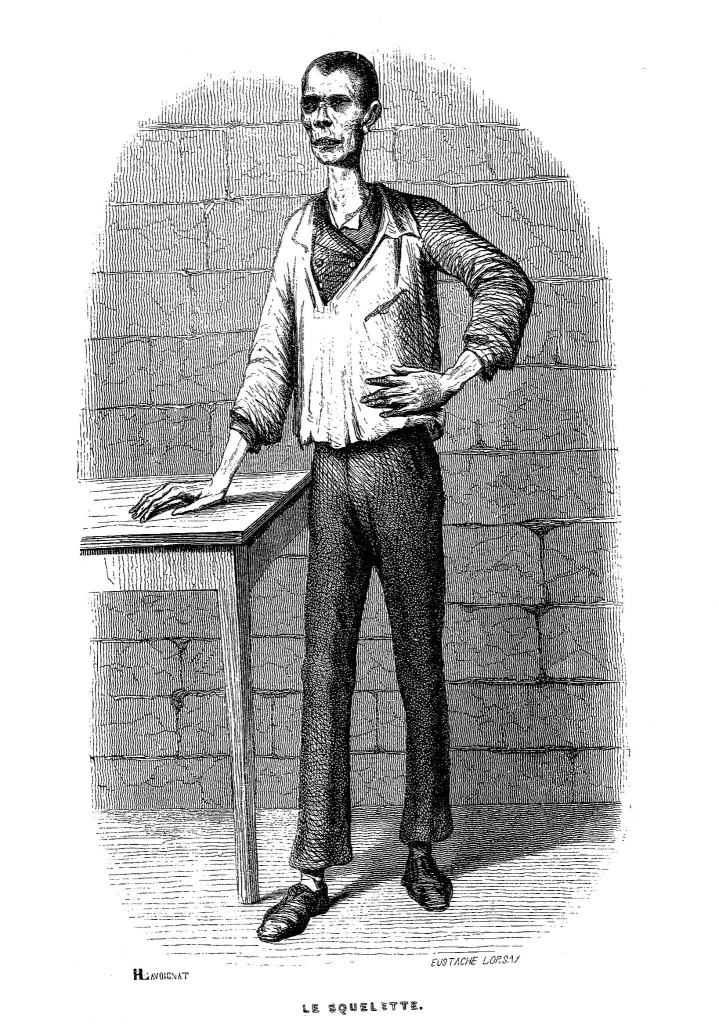

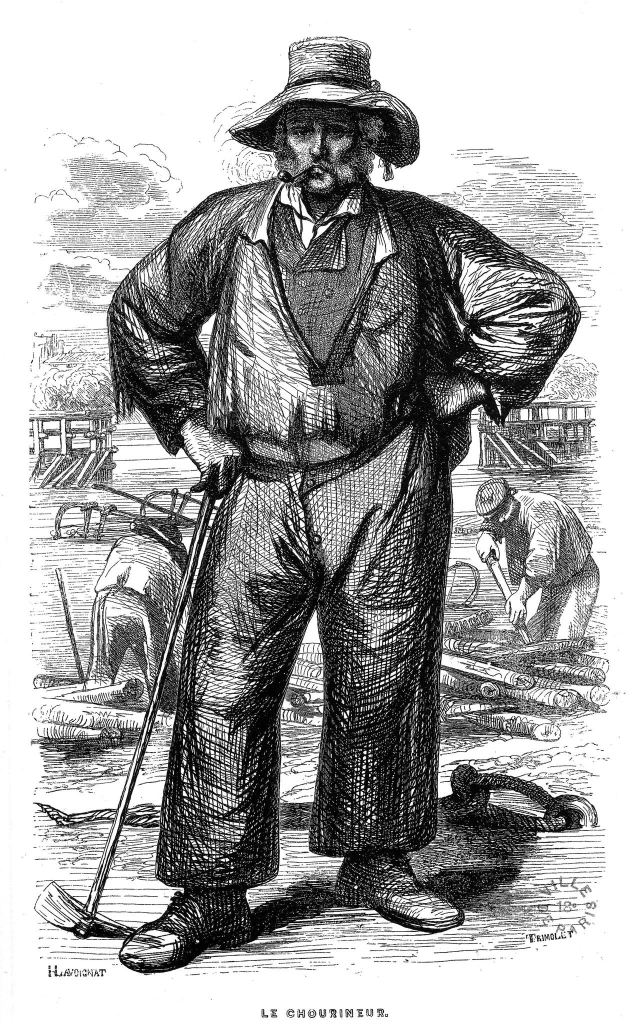

Trois personnages très importants des Mystères de Paris sont d’anciens bagnards : Le Chourineur, le Maître d’école (« évadé du bagne de Rochefort, il s’était défiguré au vitriol pour ne pas être reconnu et repris« ) et le Squelette dont on vient de faire connaissance dans ces épisodes 33 et 34, personnage aussi épatant que redoutable.

Le bagne était, au moment de l’écriture du roman, une peine relativement récente. Par exemple, le Bagne de Rochefort, où s’étaient rencontrés Le Chourineur et le Maître d’école, avait été créé en 1766. Les autres bagnes importants, ouverts en 1748, étaient situés à Toulon, Cherbourg ou Brest.

Toutes ces villes sont portuaires car le bagne avait pour origine directe les galères. Être condamné aux galères, c’était aller ramer, sous les coups de fouets, sur les navires royaux, ce qui permit à la France de l’Ancien Régime d’avoir une importante flotte de guerre. Pour ce faire, on envoyait aux galères n’importe quel délinquant : pour punir, pour servir d’exemple, pour s’en débarrasser, les prisons ne servant souvent que d’antichambres à ces peines, comme on l’a lu.

A partir de 1748, ces bateaux de galériens n’étant plus adaptés aux conflits maritimes, ces condamnés furent sédentarisés dans les villes portuaires d’attache, cette fois pour servir de main d’oeuvre dans les arsenaux. Ils devinrent des bagnards. Ce, pendant une centaine d’années car c’est en 1852 que les bagnes métropolitains furent fermés, remplacés par des bagnes coloniaux (en Guyane, en Algérie, en Nouvelle-Calédonie – où furent déportés les Communards -, en Indochine…). Ces bagnes coloniaux ne furent définitivement supprimés qu’en 1945 ! (Et dire que certains politiciens d’extrême droite veulent les rétablir !!!)

Comme les condamnés à mort, qu’on verra à l’article suivant, les bagnards partaient de Bicêtre. Ils étaient ferrés aux pieds, deux par deux, et au cou, en ligne, pour leur long périple à pied, puis en chariots, vers les bagnes, sous les yeux de la foule.

Dans les bagnes, la vie était évidemment épouvantable : travail harassant, lit de bois, fers sonores au pied en permanence. Les bagnards qui arrivaient à s’en sortir restaient handicapés par les marques des fers. Dans une des péripéties des Mystères de Paris (non reprise dans la série, on ne pouvait pas tout mettre), pendant le diner à la ferme de Bouqueval, Tortillard donne des coups de pied dans les chevilles du Maître d’École aveugle pour lui raviver ses douleurs !

On a oublié un peu ce châtiment horrible, mais on a en gardé plusieurs mots de vocabulaire : bagnards, forçats (condamnés aux travaux forcés), chiourmes (rameurs, puis bagnards) et son corollaire, le garde-chiourme.

La littérature du 19ème siècle met en scène de nombreux bagnards. Un des plus célèbres est évidement Jean Valjean, dans Les Misérables dans lequel on y lit aussi une description, fameuse et sinistre, d’un convoi d’hommes partant au bagne.

Auparavant, toujours chez Hugo, dans Le dernier jour d’un condamné à mort (1829), le personnage principal assiste, avant de partir de Bicêtre vers la guillotine, au ferrage des bagnards dans la cour (sort qu’il se met à envier au pied de l’échafaud !).

Dumas publia Le Bagnard de l’Opéra en 1844 (la même année que Le Comte de Monte-Cristo qui l’éclipsera).

On trouve aussi d’anciens bagnards dans Balzac, dont Vautrin, personnage inspiré par le fameux Vidocq, réel ancien bagnard devenu policier et détective, qui publia ses “Mémoires”… mais aussi, – le gros malin ! -, un livre intitulé Les vrais Mystères de Paris, en 1845, deux ans après le succès des Mystères de Paris.

On s’en doute, Eugène Sue, comme Victor Hugo, était tout autant contre la peine de bagne que celle de mort. Dans le dernier tome des Mystères de Paris, Eugène Sue fait dire au gentil psychiatre, le docteur Herbin dont nous reparlerons : « Sans doute, dans plusieurs années, le système pénitentiaire actuel, avec ses prisons en commun, véritables écoles d’infamie, avec ses bagnes, ses chaînes, ses piloris et ses échafauds, paraîtra aussi vicieux, aussi sauvage, aussi atroce que l’ancien traitement qu’on infligeait aux aliénés paraît à cette heure absurde et atroce…«

Pour finir, outre qu’ils connurent l’exil l’un et l’autre, on voit que les liens thématiques sont nombreux entre Sue et Hugo : Paris évidemment, la misère sociale, la rédemption, etc., comme je l’ai déjà raconté.

Crédits photographiques : Les merveilleuses gravures d’origine du Squelette, du Chourineur et du Maître d’École réalisées respectivement par Eustache-Lorsay, Trimolet et Travies et gravés par Lavoignat pour la première édition Charles Gosselin (fin 1843). Comme Jean Valjean, il fallait être extrêmement costaud pour survivre au bagne. Le Squelette semble plus fragile mais Eugène Sue nous dit qu’il était d’une force extraordinaire : « Les plus robustes résistaient difficilement à l’étreinte de ses longs bras, de ses longs doigts décharnés. On eût dit la formidable étreinte d’un squelette de fer… ». J’adore !

Mise à jour toute récente : Et dire qu’il y a des politiciens aujourd’hui qui veulent rétablir les bagnes !!